加载中...

加载中...

2025-02-05

2025-02-05

《单排喜剧大赛》红了一个网络“黛玉”。舞台上的人物形象一出,便让人直呼“太像了”。83版《红楼梦》由陈晓旭饰演的“林黛玉”,仿佛穿越时间隧道来到现场。然而,新时代的“黛玉”决不逆来顺受,网络带货妙语连珠,职场反卷尖酸刻薄,那些活用的典故,处处可见林黛玉的复杂与尖锐,让观众既感熟悉又觉新奇。

是的,现代喜剧追求的是反套路的表演,讲求自由、鲜活、真实的反应。但每个力争上游的喜剧人都不会满足于无厘头和插科打诨,而要在某一瞬间,收起玩世不恭的表情,放眼一些值得深究的话题,像前辈们一样进行价值观的输出。例如眼下一批脱口秀女演员大大方方讨论性别困境,让更多女性敢于发声,追求平等。盲人脱口秀演员“黑灯”吐槽城市盲道不便的一段表演,也迅即推动了当地进行整改,并欢迎更多的舆论监督。不管在观念还是现实的层面,喜剧的能量,正在被更多人看见。

有人把“催婚”这件事说得笑中带泪:“有人来提醒我,你弟的媳妇将来进了门,以后你就是外人了!我只知道嫁出去了是外人,怎么嫁不出去也是外人?我到底是哪里人?哦,里外不是人!”

《喜剧大会》火了一个霸道“总裁”。大背头、小西装、媚眼拉丝的“李总”,出现在各种具体的生活场合里,医院体检、驾校学习、车祸现场……那些不接地气的“霸总发言”,嫁接上鸡零狗碎的情景,总能迸发出意想不到的化学反应。“李总”演得越真诚,越能反映出“霸总”的荒诞,在反差中拉满戏剧张力。

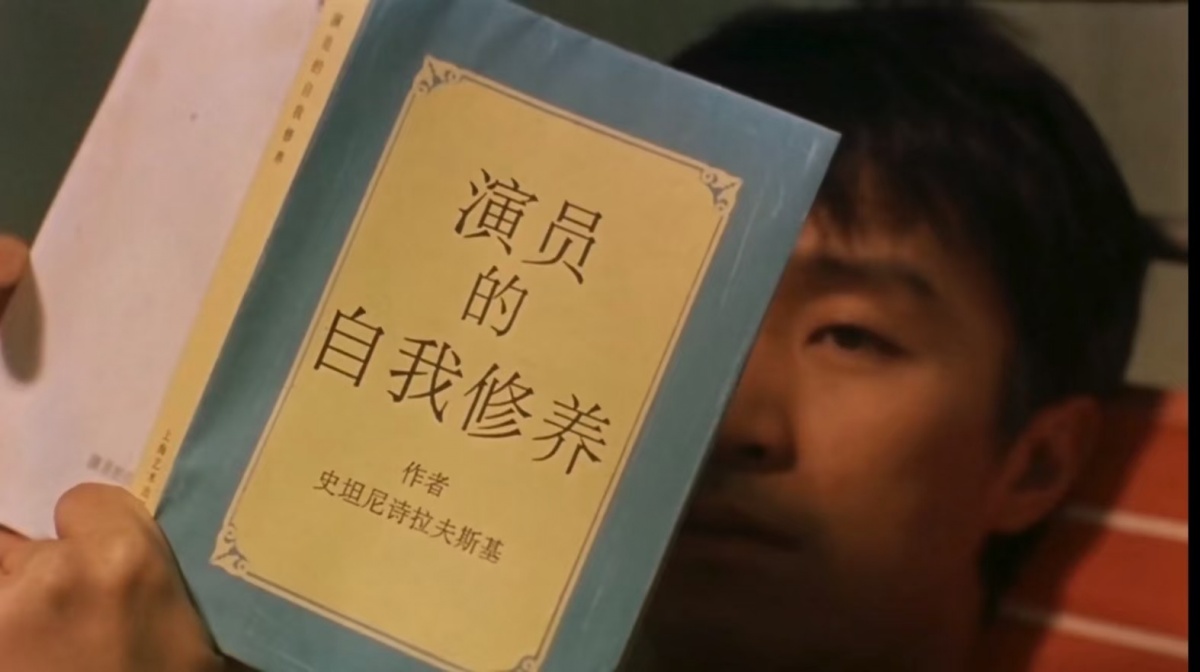

卓别林喜剧《舞台春秋》的最后,一个寂寞潦倒的演员迎来了梦寐以求的成功,被透支的生命悄然走向终章,无声的痛苦终于换来了“暴风骤雨般的掌声”;周星驰《喜剧之王》的结局,一个曾经沧海的“茄哩啡”回到了街道,在鸡零狗碎的社区里继续坚守“一个演员的自我修养”。

新一代喜剧演员们的奇思妙想,屡屡叫人惊叹。《头号玩家》是对同名电影的戏谑,舞台布景与演员的表演,都像游戏照进现实:没穿戏服是因为“网络太卡把皮肤卡掉了”,莫名抽风是“不知道干什么干脆原地蹦两下”,游戏玩家看到这里都要会心一笑;《大侠别动手》里有一间人来人往的客栈,一群动辄拍案摔杯的江湖豪客,一个谨小慎微的店小二。这一次,聚光灯给到了不被关注的小人物,处处陪笑的是他,收拾残局的是他,观众由此发现:同是天涯打工人,共情何必曾相识。

有人的舌头犀利得像刀子:“感觉现在职场对女性的要求就是要有才华,但不能怀孕,也就是怀才不孕——这不是皇后对安陵容的要求吗?”

这些作品都是“他”的演绎,却对照着我们的生活。观众在台上看到自己,演员在台上理解观众。喜剧是一种交流的渠道,提供的是一种情绪的出口,笑声之中,有些心照不宣的暗号刻进心底,即便无法解码,至少还有快乐。世事纷纷扰扰,不如付诸一笑。人生和喜剧的关系,正如哲学家韩炳哲说过的,“有些人走着走着就跳起舞来”,人生是跋涉,喜剧如舞蹈,“这正是一种对生命的积极态度。”

如何评判一出喜剧?黑格尔认为,喜剧性不同于可笑性,创作主体需要用一种超然态度去表达生命的关照,即“深刻丰满而亲切的幽默精神”。如果了解台前幕后事,会发现新一代喜剧演员们大多有共同的偶像:例如陈佩斯、赵本山、冯巩、牛群、姜昆等,他们身上存在的那种闪着光的“幽默精神”,引领了上世纪八九十年代的笑声。

在文艺创作领域,情绪流量汹涌而来,一代人苦求不得的机会,一代人俯首可拾。一夜成名、一朝暴富的诱惑,一旦消磨了初心,创作者就容易被浮躁挟裹,把喜剧变成一种隔靴挠痒的逗乐,如尼尔·波兹曼在《娱乐至死》所说的,“一个因为大笑过度而体力衰竭的文化”。这就是为什么有些喜剧演员的保质期,变得像网络热点一样短暂。

生活中遭遇的一切都可以用来自嘲:“在我最好的年纪,追上了最贵的房价。好浪漫啊,我跟房价顶峰相见了……”“我想对那些不喜欢我的人说一句,我也不喜欢你。”“健身餐是唯一能配得上让我用‘咀嚼’这个词的,我经常吃着吃着就跟旁边的碎纸机共情了。”

这也是喜剧“最难的时代”。舞台喜剧成为顶流后,一年到头多个综艺节目密集上线,一轮又一轮的淘汰赛制,让喜剧如同劳动密集型产业,压力压榨着灵感,技术活变成一种体力活,并带来了新的疑问:流水线上的演员,还足够真诚吗?

这些贴地飞行的姿态与天马行空的语言,真正让观众认识到:脱口秀到底是什么?它和相声之间最大的差异,也许就在于一个大写的“我”——相声往往要把自己“摘”出来,沿着故事线着力抖包袱,从中塑造一个鲜明的艺术形象。就像1984年,春晚历史上第一段相声《宇宙牌香烟》,艺术家马季扮演了一个香烟推销员,演出就以人物的视角展开。

有人成为了脑洞大开的职场“嘴替”:“有的公司像房子,员工就像墙,关键是承重墙只有三四面,其他墙都在那里假装承重。你别看我不承重,你砸我还得花钱。”

不管日子过得怎么样,“快乐”都是一种刚需。每年春晚,观众热议的话题一定包括“好不好笑”。近年来,人们开始发现,日常生活中的“喜剧浓度”直线上升。热播的《脱口秀大会》《一年一度喜剧大赛》等综艺节目,在传统的相声、小品之外,又带火了一批舞台喜剧,例如单口喜剧、素描喜剧、漫才,等等。幽默的潮水涌来,有人说,这是“几十年一遇的喜剧迭代”。当新一代演员们放大镜一般地呈现都市生活的多面,开诚布公地谈论自己的私人体验,观众往往会被细致入微的观察和描述所触动。那些容纳自我审视和人生态度的创作,也是在打破圈层的壁垒,不断拓宽公共话语的空间。但其实,喜剧不仅仅是“迭代”,同样可以看成一场“回归”,幽默产生的机制仍然如出一辙——就像早年间陈佩斯的《主角与配角》、宋丹丹的《超生游击队》等经典作品,辛辣的讽刺要包裹在逗笑之中,像手术刀一样精准地切入社会症结,才能真正激起情感的共鸣。当下的年轻人更在意自我,更钟情脑洞大开的表达,于是就更期待在不断演变的喜剧中,看见和自己息息相关的、能够产生共情的生活。在人生的十字路口,除了“向左走”与“向右走”的抉择,我们还可以选择先停下来,想一想,笑一笑。

工业化生产的模式席卷各行各业,流水线上也在批量生产喜剧,似乎套用某种公式,预制几个包袱,嵌入起承转合,就可以按部就班地收割一波流量。当上一代的观众对于晚会小品渐渐审美疲劳,新一届的观众忽然发现:网络综艺上的喜剧另有一番天地,一个脑洞大开的新世界,万物生长,欣欣向荣。

这大概是喜剧乃至人生最好的隐喻吧。得失没有等式,际遇无法强求,谁不是在跌跌撞撞中站上舞台?谁的过往不是一场无法重来的演出?生活即便惨烈,也要笑着面对,这样才有机会从容讲述自己的故事,去等待独属于自己的掌声。

时至今日,对于经典的借鉴和引用依然无处不在。网红喜剧《代号大本钟》里正邪角色互换身份的情节,早在1990年的陈佩斯、朱时茂小品《主角与配角》中就有体现;《进化论》的台词“母猪的产后护理”,是对赵本山《心病》的直接致敬;《小品的世界》《我的学长》中砸墙的设计,显然是从黄宏著名小品《装修》中得到的灵感。中国人都懂的“春晚梗”,悄然完成了代际的传承。

脱口秀的火爆,在于它们如此贴近大众并亲近生活——导游、教师、商贩、公司员工、外卖小哥……登台的演员可以来自各行各业,即便是小人物,也有观察世界的刁钻角度,他们的表演呈现了一个个鲜活的生活样本。那些扎根市井的经历,本身就是绝佳的创作素材。台上的那些高光时刻由此而来,面对外界规训和刻板印象,讲述者用手中的麦克风进行消解,替观众完成一场抒发——

卓别林说“幽默的内在根源不是快乐,而是悲哀”,赵丽蓉说“只有吃过黄连的人才知道什么是甜”。这种独特的感受力来自阅历,所以好的喜剧演员需要沉淀,就像少年冯巩看过父辈们的大起大落,牛群参军前在农村插队,姜昆、师胜杰曾是北大荒的知青,赵本山登陆春晚前在沈阳有五六百场演出经验,“喜剧之王”周星驰跑过整整10年龙套……经年累月,风雨兼程,一次次摸爬滚打,不断从痛苦、思考中反刍出幽默,才锤炼出一个出类拔萃的喜剧演员。

喜剧发起狠来,似乎连自己都可以颠覆。在喜剧综艺《喜人奇妙夜》中推出的作品《小品的世界》,被很多人视作“2024年喜剧天花板”。这是一个类似《楚门的世界》的故事,戏中角色忽然怀疑眼前的一切,他开始一一指出周遭环境的诡异之处,“谁家把春联贴在屋里啊?”“为什么爸妈说话动不动就是一首打油诗?”“怎么一个不留神,大家就要包饺子了?”当传统小品中的套路像彩蛋一样涌现,他愈发觉得荒诞不经,并最终认定:“这个世界就是一个小品”。为此,他以自己的存在为赌注,决定砸开舞台上的“第四面墙”,去看一看“观众眼睛里到底是欢乐还是尴尬”。小品和现实的“次元壁”,如柏林墙一般轰然倒塌,笑点与泪点同时到来。

广义的喜剧,是一条东西结合的细分赛道。国内最早的“脱口秀”概念,对应的其实是起源于西方国家的“单口喜剧”,而如今国内流行的脱口秀,则更接近于《鲁豫有约》《锵锵三人行》等访谈类节目。当然,一般观众无需考究单口喜剧、素描喜剧的来龙去脉,不用细分它们之于相声、小品的微小差异,只要喜剧的天职还是让人快乐,只要幽默产生的机制仍然如出一辙,舞台喜剧的融合与进化,就永远是一场“回归”。

相声,常常说的是“他”的故事。脱口秀则有更鲜明的自我,由始至终讲的是“我”,个体的生活、个位的观察、个人的态度。“我”代表了许多普普通通的“我们”,当演员们公开讲述自己隐秘的心声,分享自己不为人知的秘密,一种无形的情感纽带就在演员与观众中建立起来。观众在段子里看到自己,就如同在夜路上找到了旅伴。

当费孝通笔下的“乡土中国”,被经济浪潮冲刷成“迁徙中国”;当原子化的个体在城市里漂浮,社交网络前所未有地蓬勃。这似乎也能作为一个切面,印证曾经翻云覆雨的小品和相声,为何在新世纪把喜剧的C位,先后让给了冯小刚、宁浩、开心麻花引领的喜剧电影,以及当下的喜剧综艺。如今的年轻人,更关注的是自己,更在意情绪的价值,好不好过都要寻找快乐,要妆点和自己息息相关的生活。

这是喜剧“最好的时代”,广阔的舞台架设在视频平台中,不是一年一度的春晚才能“造星”;热情的观众分布在赛博世界里,多元社群可以容纳不同风格的表演。

老一辈艺术家们瞄准了特定时期的不良风气、陈规陋习,把讽刺、批判当做标枪,正中一个时代的靶心——“小偷团伙开起‘一个总经理,四十八个副经理’的公司”“需要紧急施救的电梯困人事件,经领导认线多种方案”……冯巩、牛群的《小偷公司》,姜昆、唐杰忠的《电梯奇遇》,表面上在讲光怪陆离的故事,其实说的都是改革开放初期的官僚主义、,今天看来仍是少有的辛辣;陈佩斯、朱时茂的《警察与督察》,黄宏、宋丹丹的《超生游击队》,赵本山、范伟的《牛大叔提干》,以及赵丽蓉、巩汉林的《如此包装》等经典小品,无不有超越喜剧的讽刺指涉,像手术刀一样精准地切入社会症结。今天人们依然怀念这种敢做敢说、针砭时弊的“精神SPA”。

10年来国内综艺圈的最大变量,叫“脱口秀”。2024年夏天,《喜剧之王·单口季》和《脱口秀和TA的朋友们》播出期间,据专业平台数据显示,这两档节目占据了同期综艺全网正片播放市占率的前两名,先后贡献出十多个网络热搜。人们原本以为,随着前些年横空出世的《吐槽大会》《脱口秀大会》偃旗息鼓,脱口秀这门新兴的艺术也会遇到“瓶颈”,也要面临新一轮的“蛰伏”。但谁也想不到,新的形态说来就来,新的演员正站在风口上陆续起飞。

但现实逼着这一代人快跑,中国舞台喜剧以令人咋舌的速度迭代。中国脱口秀的启蒙者黄西曾说,自己在美国出道十余年,举办的个人脱口秀还不到10场。而在中国,各个城市的脱口秀俱乐部雨后春笋般冒出,一些演员短短几年之内已经有3个一小时以上的专场。根据大麦网的售票信息,2025年1月,全国各地大大小小的脱口秀预计超过千场,仅仅南宁就有将近20场公开演出。与此同时,2024年短剧行业的规模达到了504亿元,历史上第一次超过全年电影票房。